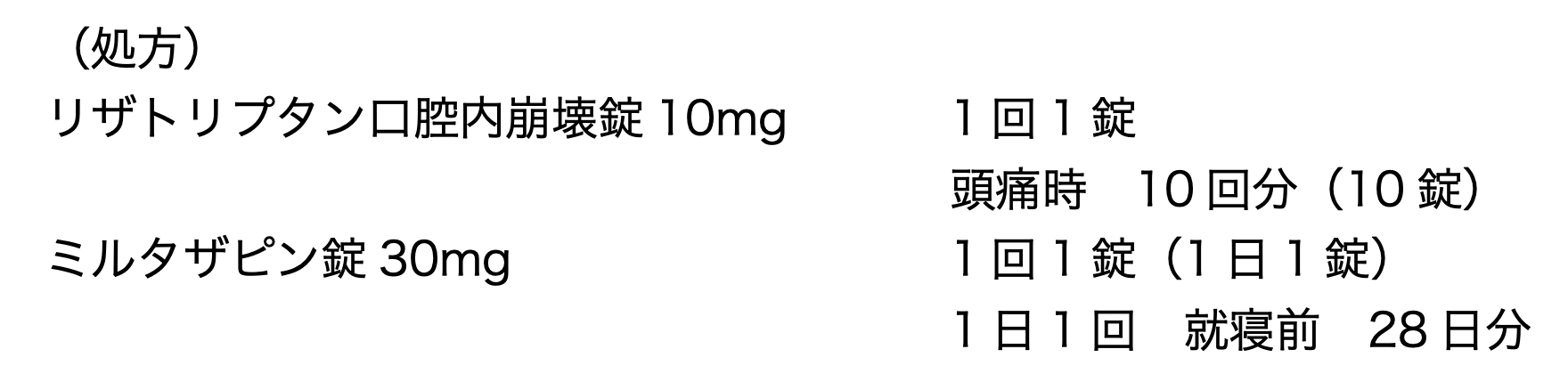

62歳女性。身長152 cm、体重41 kg。片頭痛と抑うつに対して次の処方が出されていた。

問248(実務)

患者の訴えとして「就寝中に脚の表面ではなく深部に虫が這うような不快感を自覚するが、この不快な感覚は幾分軽快し、日中は自覚することは無い。また時に痛みも自覚する。」があった。この症状への対策として適切なのはどれか。2つ選べ。

- ミルタザピン錠の増量

- オランザピン錠の追加

- ガバペンチンエナカルビル錠の追加

- ビペリデン錠の追加

- プラミペキソール錠の追加

解答・解説

解答

3、5

解説

就寝中に脚の表面でなく深部に虫が這うような不快感、日中に自覚症状に緩和していることから、本患者はレストレスレッグス症候群であると推察される。選択肢のうち、レストレスレッグス症候群に用いられる薬は、ガバペンチンエナカルビル錠(選択肢3)、プラミペキソール錠(選択肢5)である。

問 249(薬理)

前問の選択肢1〜5に挙げた薬物の作用機序に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- ミルタザピンは、アドレナリンα2受容体を遮断する。

- オランザピンは、ドパミンD2受容体を選択的に遮断する。

- ガバペンチンは、神経終末の Ca2+流入を促進する。

- ビペリデンは、ムスカリン性アセチルコリン受容体を遮断する。

- プラミペキソールは、セロトニンの再取り込みを選択的に阻害する。

解答・解説

解答

1、4

解説

1 正

ミルタザピンは、アドレナリンα2受容体を遮断し、ノルアドレナリンの遊離を促進するとともにセロトニン神経細胞を活性化することによりセロトニン遊離を促進する。また、5–HT2受容体、5–HT3受容体遮断作用を示す。

2 誤

オランザピンは、ドパミンD2受容体遮断作用、セロトニン5–HT2受容体遮断作用により統合失調症の陽性症状および陰性症状を改善する。

3 誤

ガバペンチンは、電位依存性Ca2+チャネルのα2δサブユニットに結合し、シナプス前膜におけるCa2+の流入を抑制して興奮性神経伝達物質(グルタミン酸)の遊離を抑制する。

4 正

5 誤

プラミペキソールは、ドパミンD2受容体を直接刺激する。

コメント