関節リウマチ患者200人をランダムに割付けし、単盲検の並行群間試験を実施したところ、103人が試験薬投与群、97人が対照群に割付けられた。14週間の試験期間において、試験薬投与群では35人が試験を完了できずに脱落、対照群では6人が脱落した。

[解析1]脱落者を除き、試験を完了した試験薬投与群68人、対照群91人で治療効果を検討した。

[解析2]脱落者も試験完了者とともに解析に組み入れた。

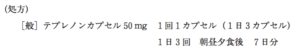

問292 (実務)

この研究結果を解釈するにあたって、適切でないのはどれか。1つ選べ。

- 単盲検試験では、被験者は割付けの内容を知らない。

- 並行群間試験では、各群に被験薬又は対照薬が投与され、エンドポイントが観察される。

- 評価指標の内容が、真のエンドポイントを反映するかどうかを確認する。

- 関節リウマチの治療を意図したときの有効性をみるには、[解析2]よりも[解析1]の結果を重視する。

- [解析2]の解析方法は、intention−to−treat analysisと呼ばれる。

解答・解説

解答

4

解説

1 適切

単盲検試験では、評価者(医師など)は割付け内容を把握しているが、被験者は割付け内容を把握していない。

2 適切

並行群間試験では、被験者を被検薬群と対象薬群に無作為に割り付け、各群を同時に指定期間調査し、その結果を比較評価する試験であり、エンドポイント(試験薬の有効性を示す評価項目)を観測することができる。

3 適切

真のエンドポイントとは、本来求めたい評価項目であり、短期間では評価が困難なことが多い。そのため、本試験のような並行群間試験では、短期間で評価が可能な代替エンドポイントを評価項目として設定し、その内容が真のエンドポイントに反映するかを確認する。

4 不適切

治療を行うに当たり完全に治療を実施できる者もいれば何らかの理由により治療を途中で残念する者もいる。そのため、治療の有効性を確認するためには、脱落者も含めた解析が重要視される。このことから、関節リウマチの治療を意図したときの有効性をみるには、[解析1]よりも[解析2]の結果を重視する。

5 適切

[解析2]のような治療しようとした全例を解析対象とする方法を「intention−to−treat analysis」という。

問293 (病態)

被験者をエントリーするにあたり、関節リウマチの診断を行うために自己抗体の測定を行うこととした。選択基準として用いるのに適切なのはどれか。1つ選べ。

- 抗二本鎖DNA抗体陽性

- 抗Sm抗体陽性

- 抗リン脂質抗体陽性

- 抗環状シトルリン化ペプチド(CCP)抗体陽性

- 抗マイクロゾーム抗体陽性

解答・解説

解答

4

解説

1 誤

抗二本鎖DNA抗体は、全身性エリテマトーデスの診断に用いられる。

2 誤

抗Sm抗体は、全身性エリテマトーデスの診断に用いられる。

3 誤

抗リン脂質抗体は、抗リン脂質抗体症候群の診断に用いられる。

4 正

抗環状シトルリン化ペプチド(CCP)抗体は関節リウマチの診断に用いられる。

5 誤

抗マイクロゾーム抗体は、慢性甲状腺炎の診断に用いられる。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 第98回 問292〜293 […]