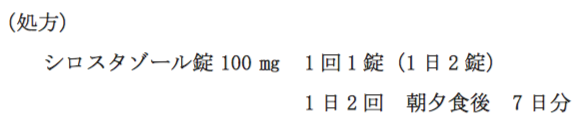

50歳男性。脳梗塞後の再発予防のため、以下の薬剤が処方された。

問218 (実務)

この患者に関する記述のうち、誤っているのはどれか。1つ選べ。

- 脳梗塞の発症には、高血圧、糖尿病、脂質異常症、心房細動、喫煙、多量の飲酒などが危険因子となる。

- 患者に、通常よりも出血しやすくなることを説明し、異常な出血が認められた場合には医師に連絡するよう注意を促す。

- 他院(他科)を受診する際には、本剤を服用していることを医師に必ず伝えるよう患者に注意を促す。

- プロスタグランジンE1製剤の併用は、出血を助長することがある。

- オメプラゾールの併用は、シロスタゾールの作用を減弱することがある。

解答・解説

解答

5

解説

1 正しい

脳梗塞には、アテローム性血栓性脳梗塞、心原性脳塞栓症などがある。

<脳梗塞の危険因子>

・アテローム性血栓性脳梗塞

高血圧、糖尿病、脂質異常症、喫煙、多量の飲酒など

・心原性脳塞栓症

心房細動など

2 正しい

シロスタゾールは、血小板凝集抑制薬であり、本剤服用中は通常よりも出血しやすくなる。よって、本剤を服用中の患者には、通常よりも出血しやすくなることを説明し、異常な出血が認められた場合には医師に連絡するよう注意を促す必要がある。

3 正しい

シロスタゾールは、血小板凝集抑制薬であり、本剤服用中に出血を伴う治療(手術や抜歯など)を受ける場合、注意が必要である。よって、他院(他科)を受診する際には、本剤を服用していることを医師に必ず伝えるよう患者に注意を促す必要がある。

4 正しい

シロスタゾール及びプロスタグランジンE1製剤は共に血小板凝集抑制作用を有するため、両剤を併用することにより、出血を助長することがある。

5 誤っている

シロスタゾールとオメプラゾールを併用すると、オメプラゾールによりシロスタゾールの代謝が抑制され、作用が増強することがある。

問219 (物理・化学・生物)

脳梗塞の発症には、生体の止血機構が関わっている。止血機構に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 血小板から放出されるトロンボキサンA2により、血管平滑筋が収縮する。

- 血小板内のサイクリックAMP(cAMP)量が増加すると、血小板凝集が促進される。

- 血小板が活性化されると、主な生理活性物質としてヒスタミン及び血小板活性化因子(PAF)が放出される。

- 血管内皮細胞で産生されたプロスタグランジンI2の作用により、強固な血小板血栓が形成される。

- 血小板血栓の周囲でフィブリノーゲンからフィブリンが形成され、血液凝固が進行する。

解答・解説

解答

1、5

解説

1 正

血小板から放出されるトロンボキサンA2(TXA2)は、血管平滑筋収縮、気管支平滑筋収縮、血小板凝集促進などの生理作用を有する。

2 誤

血小板内のサイクリックAMP(cAMP)量が増加すると、細胞内の遊離Ca2+量が減少する。それにより、血小板凝集促進因子(セロトニン、ADPなど)の放出が抑制され、血小板凝集が抑制される。

3 誤

血小板が活性化されると、TXA2、セロトニン、ADP、血小板活性化因子(PAF)などが放出されるが、ヒスタミンは放出されない。

4 誤

血管内皮細胞で産生されたプロスタグランジンI2は、血小板のプロスタノイドIP受容体に作用し、血小板凝集を抑制する。

5 正

血小板血栓の周囲では、トロンビンの生成が促進し、それによりフィブリノーゲンからフィブリンが形成され、血液凝固が進行する。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 第97回 問218〜219 […]