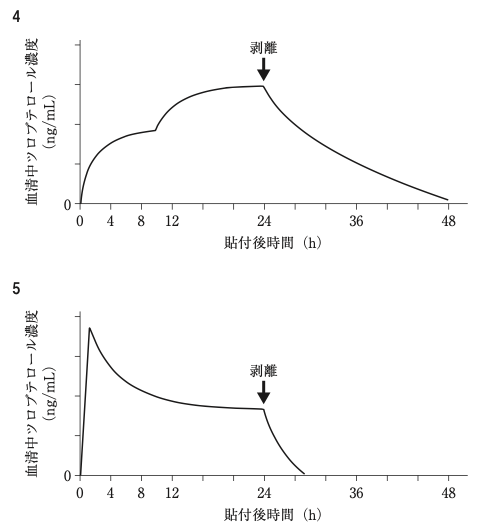

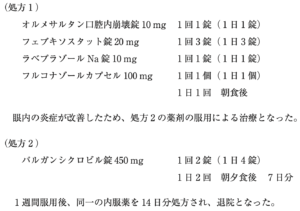

6歳女児。体重20kg。5日前より咳嗽の症状があり、夜間に37.5°C程度の微熱が続いていた。市販の解熱剤と咳止め用シロップ剤などを服用させて様子を見ていたが、3日前から夜になると咳が止まらなくなり、本日、38.0°Cまで熱が上がったため、近医を受診した。診察及び検査の結果、以下の薬剤が処方され、患児の母親が処方箋を持って薬局を訪れた。

問282(実務)

薬剤師が患児の母親に、処方薬剤の使用方法について説明した。その説明内容として、適切なのはどれか。2つ選べ。

- 処方1の薬剤は、オレンジジュースに混ぜると服用しやすくなります。

- 処方1と2の薬剤は、混ぜると服用しやすくなります。

- 処方3の薬剤は、お子さんが剥がしてしまう場合、背中の手の届きにくい場所に貼付してください。

- 処方3の薬剤は、起床時に咳が治まっていれば、剥がしてください。

- 処方4の薬剤は、4〜6時間以上の間隔をあけて服用してください。

問283(薬剤)

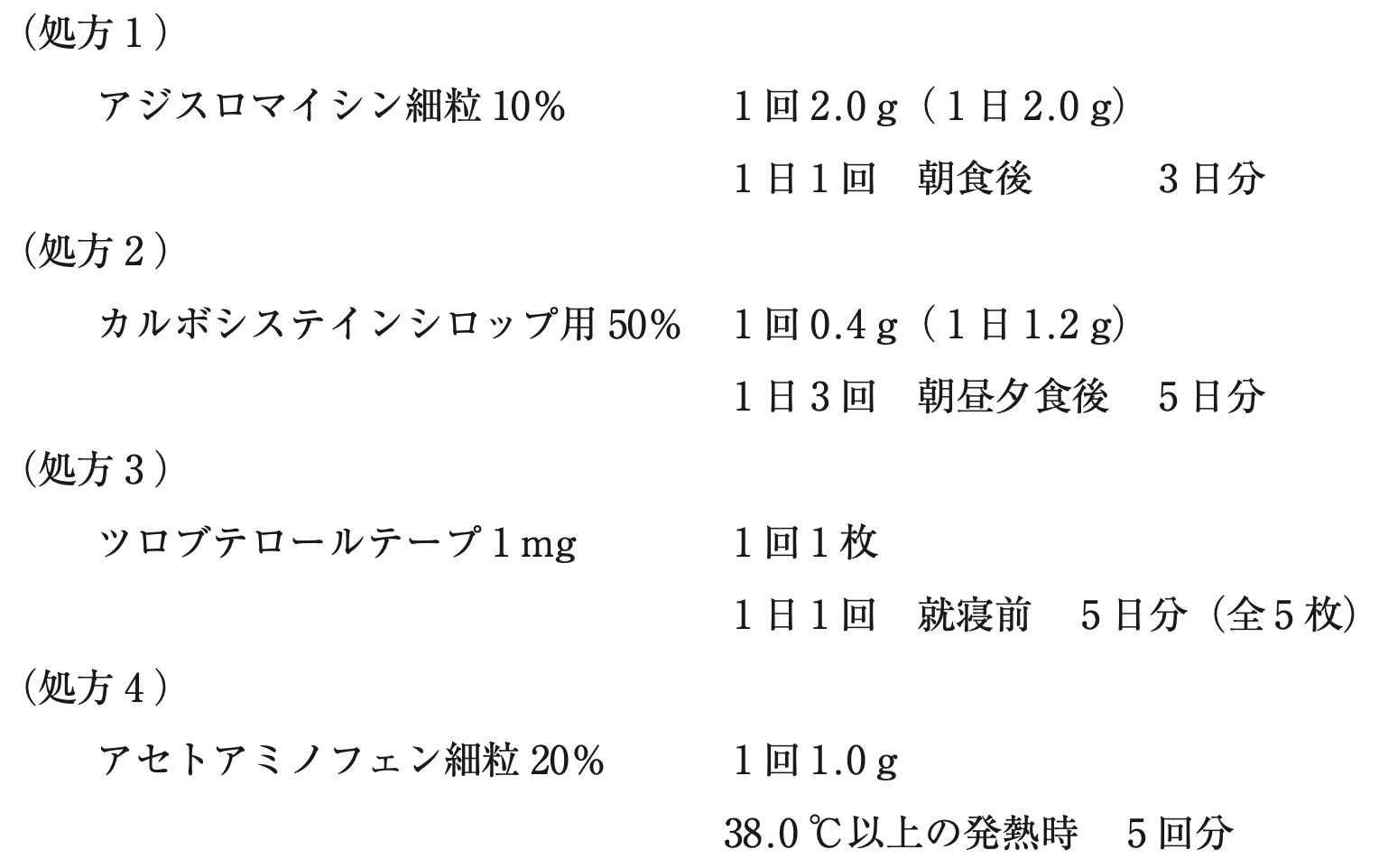

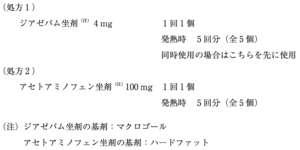

患児の母親への服薬指導にあたって、事前に処方3のツロブテロールテープ剤に関する医薬品情報を調べたところ、有効成分及び製剤に関して、以下の情報が得られた。

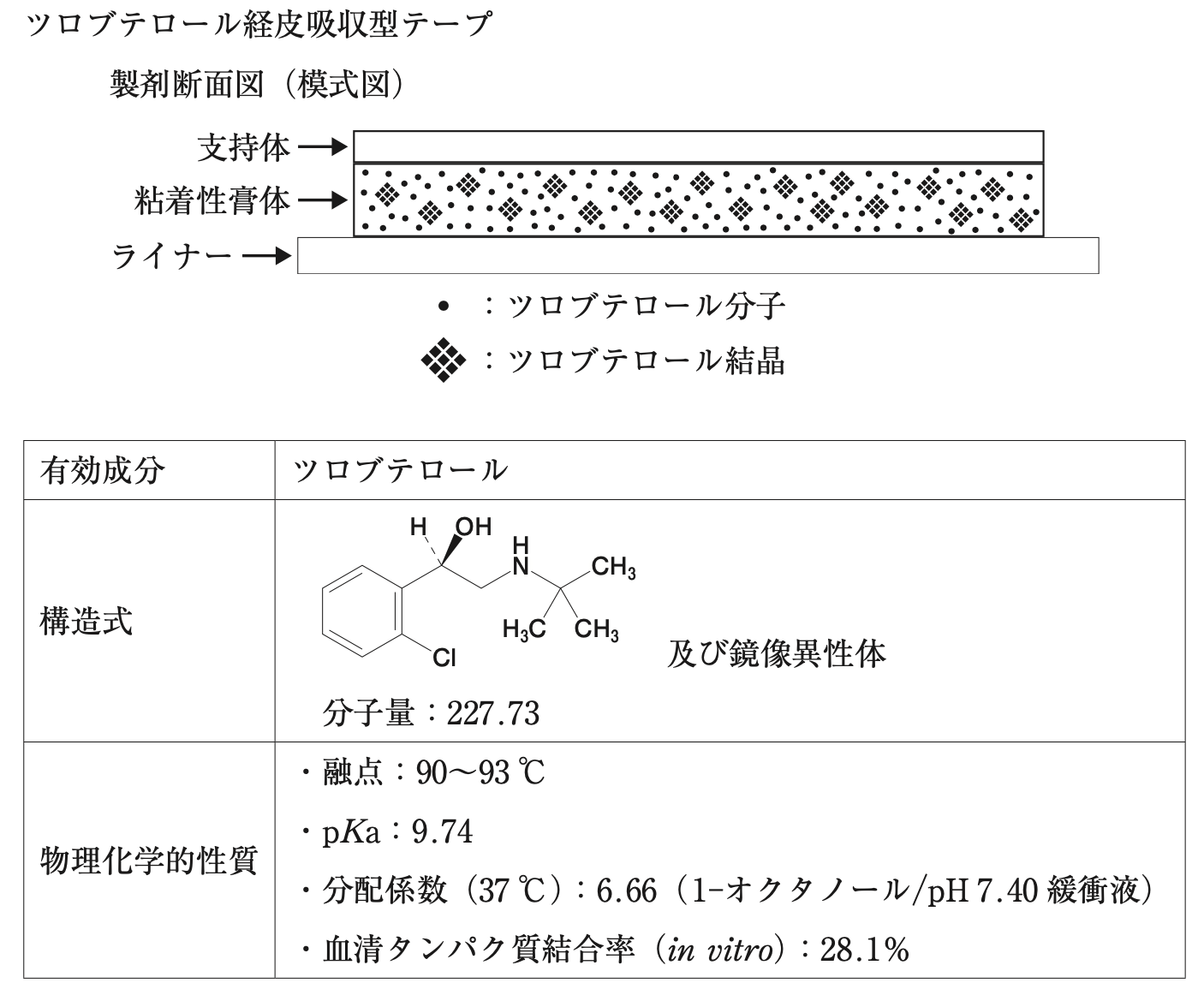

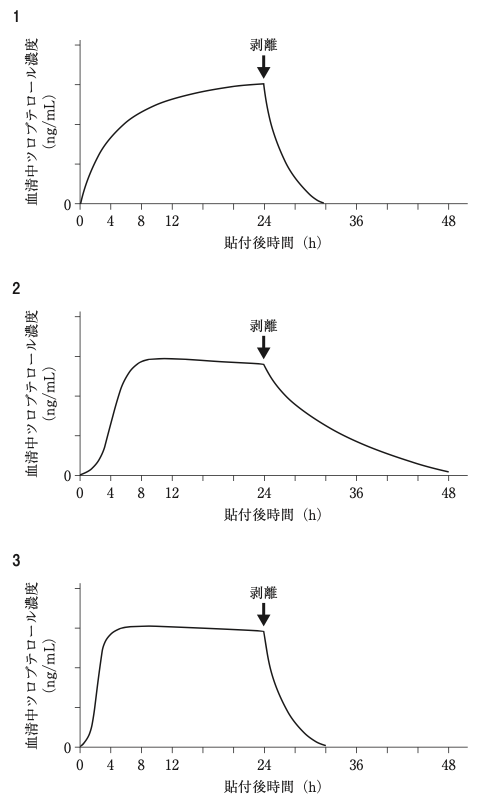

上記の情報に基づいて、本製剤を患児に単回貼付して24時間後に剥離した場合の血清中薬物濃度の時間推移のパターンを予測したグラフとして、最も適切なのはどれか。1つ選べ。なお、小児(喘息児5名)にツロブテロールドライシロップ剤20mg/kg(ツロブテロール塩酸塩とし0.02mg/kg)を経口投与した場合の体内半減期は、インタビューフォームから3.56時間であった。

コメント