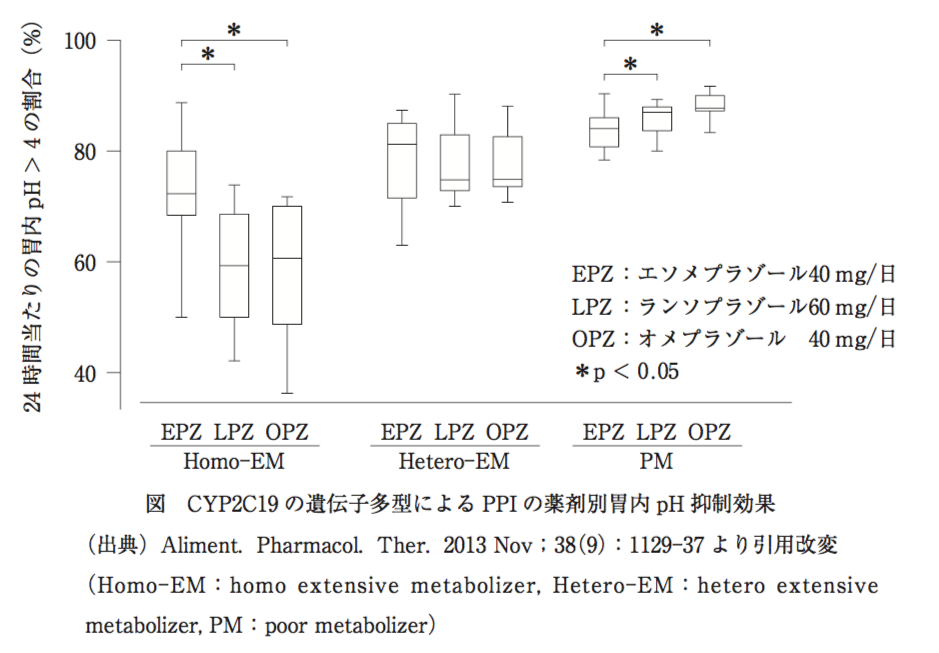

60歳男性。骨折治療のため入院中。逆流性食道炎のため、1ヶ月前からオメプラゾール腸溶錠20mgを1日1回1錠、朝食後に服用している。患者の服薬アドヒアランスは良好であったが、症状の改善がみられなかった。そのため、医師から他に有効なプロトンポンプ阻害薬(PPI)がないか薬剤師に相談があった。薬剤師がPPIと薬物代謝酵素CYP2C19に関する文献などを調べたところ、図のデータを見つけた。当院には、他にPPIとしてランソプラゾール腸溶性口腔内崩壊錠30mgとエソメプラゾールマグネシウム水和物カプセル20mgの採用がある。この患者の肝機能及び腎機能は正常であり、ヘリコバクター・ピロリ抗体検査結果は陰性である。エソメプラゾールは、オメプラゾールの光学異性体のS体のみの薬物である。

問198(実務)

図から薬剤師が考えた内容として最も適切なのはどれか。1つ選べ。

- PMの可能性があるので、エソメプラゾールに変更する。

- PMの可能性があるので、ランソプラゾールに変更する。

- Hetero–EMの可能性があるので、エソメプラゾールに変更する。

- Hetero–EMの可能性があるので、ランソプラゾールに変更する。

- Homo–EMの可能性があるので、エソメプラゾールに変更する。

- Homo–EMの可能性があるので、ランソプラゾールに変更する。

問199(物理・化学・生物)

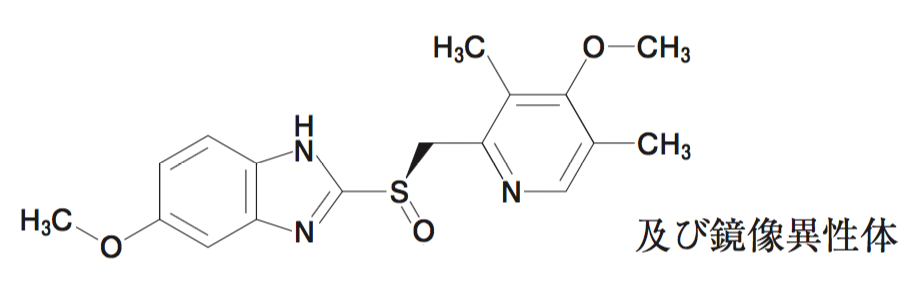

オメプラゾール腸溶錠は、オメプラゾールのR体とS体の混合物である。その有効性はR体とS体で異なるため、その血中濃度をR体とS体とに分別して定量することによって有用な情報が得られる。血中濃度測定における液−液抽出法による血液の前処理とHPLCによる分別定量法に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 液−液抽出では、R体とS体の分配係数が異なるので、個別に抽出率を求めておく必要がある。

- 液−液抽出では、試料の pH を塩基性にすると抽出率が向上する。

- 液−液抽出に用いる有機溶媒としてアセトニトリルが有用である。

- HPLCでは、移動相にキラル化合物のラセミ体を添加することによってR体S体を分離できる。

- HPLC では、光学活性物質や特定の高分子によって修飾した固定相を用いることによって R 体と S 体を分離できる。

コメント