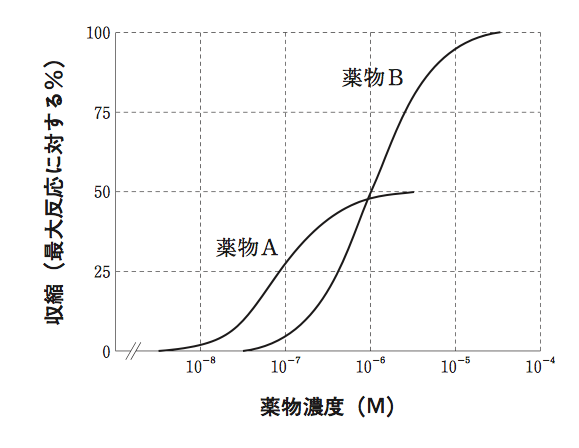

グラフは、摘出平滑筋の収縮に対する薬物Aと薬物Bの濃度-反応曲線を示している。この実験結果に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

ただし、これらの薬物は同一の受容体結合部位にのみ作用し、また、受容体への結合は可逆的で速やかに起こるものとする。

- 薬物Aは部分刺激薬(partial agonist)である。

- 薬物AのpD2値は約6である。

- 薬物Bは完全刺激薬(full agonist)であり、その内活性(intrinsic activity)は100である。

- 10−5 Mの薬物Bによる収縮は、10−6 Mの薬物Aにより抑制されると推定できる。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 第98回 問151 […]