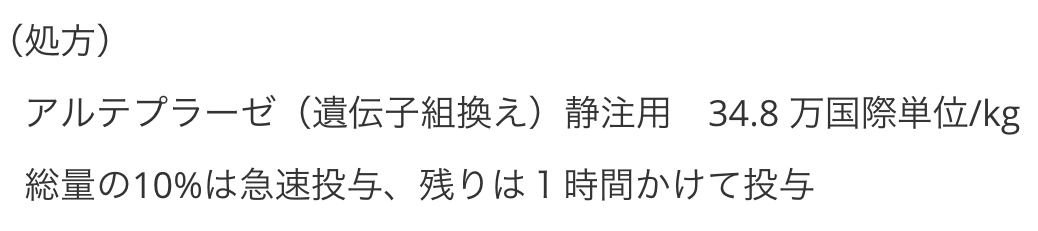

65歳男性。自宅トイレで転倒し、救急搬送された。右中大脳動脈閉塞による脳梗塞と診断され、以下の薬剤が投与された。

問258 (実務)

この治療に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

- 虚血部位の血流が再開し、出血性梗塞が現れることがある。

- 再投与によりアナフィラキシーショックが起こる可能性があるので、観察を十分に行う。

- 発症6時間後でも投与開始可能である。

- 血液凝固阻止作用を有する薬剤あるいは血小板凝集抑制作用を有する薬剤との併用が推奨されている。

解答・解説

解答

1、2

解説

1 正

アルテプラーゼを用いると、虚血部位の再開通にて血流が再開することにより、脳浮腫や出血性梗塞が現れることがあるため、観察を十分に行い、必要に応じて適切な処置を行う。

2 正

アルテプラーゼはタンパク質製剤であり、初回投与時に感作が成立すると、再投与によりアナフィラキシー反応等が起きる可能性があるため、観察を十分に行い、必要に応じて適切な処置を行う。

3 誤

アルテプラーゼを虚血性脳血管障害急性期に伴う機能障害の改善に用いる場合は、発症から4.5時間以内に投与を開始する。なお、アルテプラーゼを急性心筋梗塞における冠動脈血栓の溶解に用いる場合は、発症から6時間以内に投与する。

4 誤

血液凝固阻止作用を有する薬剤あるいは血小板凝集抑制作用を有する薬剤とアルテプラーゼを併用すると、出血傾向が助長されることがあるため、これらの薬剤を併用しないことが望ましい。

問259 (薬理)

アルテプラーゼに関する記述のうち、正しいのはどれか。1つ選べ。

- セリンプロテアーゼを阻害して、血栓形成を抑制する。

- フィブリノーゲンを分解することにより、血栓を溶解する。

- フィブリンに対する親和性が高く、血栓上でプラスミノーゲンをプラスミンに転化させる。

- α2プラスミンインヒビターによる不活性化を受けやすい。

- 投与後の出血症状には、プロタミンが奏効する。

解答・解説

解答

3

解説

アルテプラーゼは、t−PA(組織プラスミノーゲン活性化因子)製剤であり、フィブリン血栓上のプラスミノーゲンをプラスミンに変換し、フィブリン分解を促進することで血栓を溶解する。また、アルテプラーゼは、ウロキナーゼ(u−PA:ウロキナーゼ型プラスミノーゲン活性化因子)とは異なり、α2プラスミンインヒビターによる不活性化を受けにくい。

なお、セリンプロテアーゼを阻害して、血栓形成を抑制するのはアルガトロパン、ガベキサート、ナファモスタット、ヘパリンなどがある。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 第97回 問258〜259 […]