第102回薬剤師国家試験 問198〜199

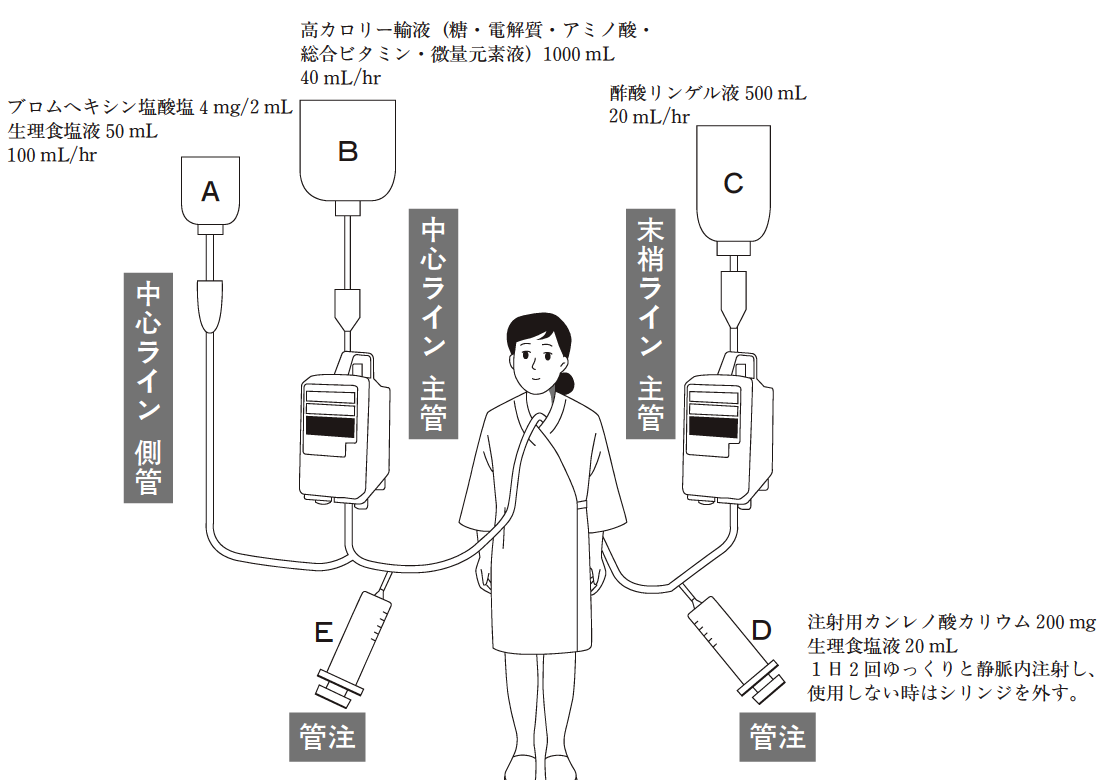

38歳女性。肝内胆管がんと診断され、肝臓を部分切除した。患者は術後の回復期にあり、食事を経口的に摂取しはじめ、高カロリー輸液療法の離脱を目指している。また、肝性浮腫と痰のからみがあるため、図のような注射剤が投与されている。

問198 (実務)

患者はてんかんの内服薬を常用していたが、術後内服ができないため、フェニトインナトリウム注射液を1日1回投与しなければならない。以下の投与経路のうち、適切なのはどれか。1つ選べ。

1 Aのラインを止め、Eから生理食塩液10 mL程度を管注(I.V.Push)した後に投与する。

2 Bのラインを止め、Eから管注(I.V.Push)する。

3 Cのラインを止め、Dから生理食塩液10 mL程度を管注(I.V.Push)した後に投与する。

4 Cに混和して投与する。

5 注射用カンレノ酸カリウムと混和してDから管注(I.V.Push)する。

問199 (物理・化学・生物)

フェニトインは治療薬物モニタリング(TDM)対象薬であることから、イムノアッセイによる血中薬物濃度測定を行った。イムノアッセイに関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

1 フェニトインなどの低分子は、サンドイッチ法により測定される。

2 モノクローナル抗体は、一般にポリクローナル抗体と比べて交差反応性が大きい。

3 化学発光イムノアッセイでは、標識物質に励起光を照射することで生じる発光を測定する。

4 免疫比濁法では、免疫複合体の形成により粒子が凝集する性質を利用している。

5 ELISAでは、抗原あるいは抗体を固定化した固相が用いられる。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 第102回 問198〜199 […]